Der Automobilmarkt befindet sich im Wandel. Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit führt dazu, dass der größte Fokus der Flotten momentan auf der Integration von alternativen Mobilitätsformen liegt. Diese wirken auf den ersten Blick oft teurer. Hinzu kommen häufig veraltete Regelungen in der Car Policy – und schon entsprechen die Fahrerbudgets nicht mehr der Realität. Dies führt zu Unzufriedenheit bei den Fahrern. Wie dieser Knoten aufgelöst werden kann, erklärte Aimo Schneider, Head of New Products & Innovations bei Car Professional Management (CPM). Herr Schneider verantwortet das Consulting der CPM und hat bereits über 100 Unternehmen, vom KMU bis zum DAX-Konzern, erfolgreich zur Elektrifizierung ihrer Flotten beraten und während des Integrationsprozesses begleitet.

Herr Schneider, wie bewerten Sie die Entwicklung der Automobilbranche in Bezug auf Flotten?

Die Elektromobilität rüttelt den Flottenmarkt grundlegen auf. Viele Unternehmen sorgen sich allerdings darum, dass E-Fahrzeuge den dienstlichen Anforderungen nicht gerecht werden können. Auch gestiegene Preise – für Neuwagen innerhalb der letzten 8 Jahre um über 30% – und hohe Bruttolistenpreise für E-Fahrzeuge, nicht zuletzt aufgrund magerer Nachlässe und des Wegfalls der Förderungen für Unternehmen, üben Druck auf Unternehmen mit Dienstwagenfahrern aus. Waren im letzten Zyklus noch C-Klassen für die Fahrer bestellbar, reicht es in diesem noch für einen Passat und im nächsten wird es womöglich selbst für einen Golf zu knapp. Dies führt zur Unzufriedenheit seitens der Mitarbeiter. Gleichzeitig sind Elektroautos jedoch zur Erreichung flottenbezogener CO2-Ziele essenziell. Für Unternehmen stellt sich also die Frage, wie sie diesen Wandel erfolgreich bewältigen können.

Was kann man konkret tun, um den Mitarbeitern E-Fahrzeuge erfolgreich anzubieten?

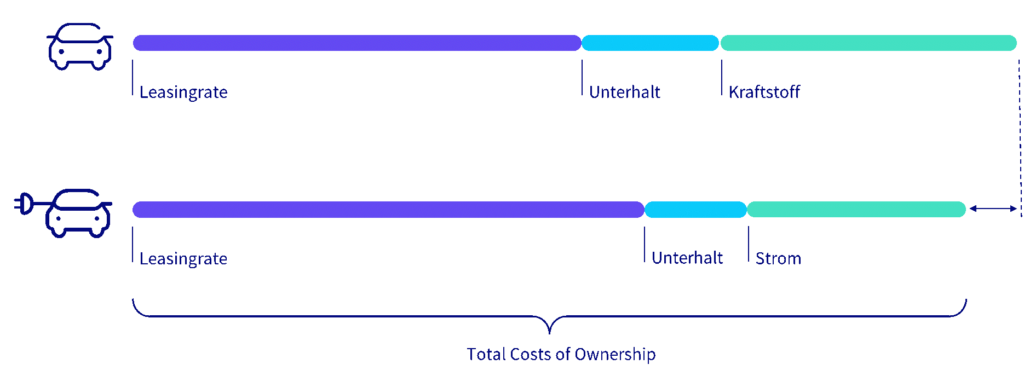

Wir sehen aktuell viel, das wenig zielführend ist. Dazu gehört beispielsweise, dem Fahrer kleinere Autos anzubieten. Auch eine simple Budgeterhöhung ist für viele Unternehmen nicht machbar: bei verhältnismäßig hohen Kosten wird kein nachhaltiger Effekt erzielt. Es gibt aber viele Maßnahmen, um Mitarbeitern Elektromobilität zu ermöglichen. Grundsätzlich ist es wichtig, die richtigen Fahrzeuge zu wählen. Dafür ist es wichtig, einen korrekten Vergleich der Fahrzeuge zu schaffen. Immer mehr Unternehmen wechseln daher den Ansatz und schauen sich nicht mehr die reinen Anschaffungs- oder Leasingkosten an, sondern vielmehr die Gesamtkosten des Fahrzeugs (Total Cost of Ownership, TCO). Auch lohnt sich ein Blick auf die Kosten, die für die Fahrer anfallen.

Empfinden Sie die aktuelle Preispolitik hinderlich für die Elektrifizierung der Flotten?

Attraktivere Konditionen bei E-Fahrzeugen würden die Elektrifizierung sicherlich schneller voranbringen. Oft entsteht allerdings der Eindruck, dass die Preise höher seien – aber nur beim oberflächlichen Vergleich. E-Fahrzeuge haben beispielsweise bereits in der Standardkonfiguration häufig eine bessere Ausstattung als die äquivalenten Verbrenner. In den meisten Car Policies ist jedoch auch eine höhere Mindestausstattung (z.B. mit Navigationssystem, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Lane Assist oder LED-Scheinwerfer) vorgeschrieben. Stattet man die Verbrenner entsprechend aus, erreicht man schnell eine Preisparität.

Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ihr kompetenter Partner für Fuhrparkmanagement, Mobilitätsdienstleistungen und Mobilitätsmanagement

Wie verhalten sich die Kosten im Leasing?

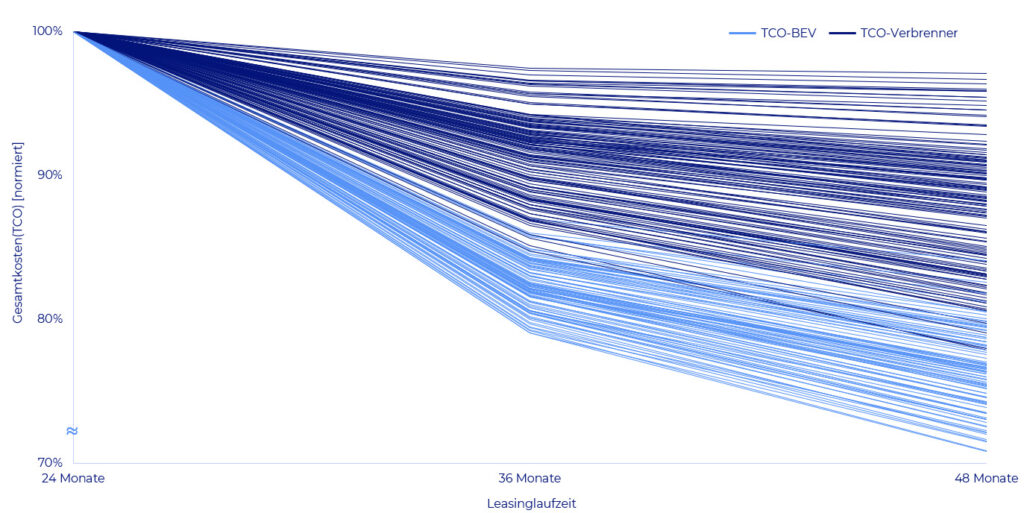

Nach eigenen Auswertungen von über 300 Fahrzeugen ergibt sich der Eindruck, dass die Leasingkosten von Elektrofahrzeugen höher ausfallen als die der äquivalenten Verbrenner. Das liegt insbesondere an den fehlenden Herstellernachlässen und den vermutlich vorsichtig berechneten Restwerten der Leasinggeber. Spannend ist in diesem Kontext eine Auswertung der Kosten von Verbrennern und Elektrofahrzeugen über unterschiedliche Leasinglaufzeiten: der Impact der Leasingdauer auf die Kosten ist bei Elektrofahrzeugen überproportional hoch. Normiert man die Leasingkosten bei einer Laufzeit von 24 Monaten auf 100%, sieht man bei den Verbrennern in 48 Monaten eine Abnahme der monatlichen Leasingkosten um bis zu 20%. Betrachtet man den Zeitraum bei Elektrofahrzeugen, ist eine Abnahme der Leasingkosten um bis zu 30% realistisch. Das zeigt, dass Elektroautos bei längeren Laufzeiten überdurchschnittlich günstiger werden und eine längere Leasingdauer empfehlenswert sein kann, um gegenüber Verbrennern preislich aufzuholen.

Welchen Ansatz würden Sie wählen, um die Fahrzeuge vergleichbar zu machen?

Viele Unternehmen berechnen Ihre Autos auf Basis der Leasingraten, was ein unvollständiges Bild zeichnet. Die Betrachtung der TCO bietet einen fairen Vergleich der anfallenden Gesamtkosten der Fahrzeuge. Sie bilden die Realkosten, die das Unternehmen für den Fahrzeugbetrieb aufwendet, ab. Die entfallende KFZ-Steuer für vollelektrische Fahrzeuge, die Vermarktung der THG-Quote, und letztlich auch der niedrige Strompreis führen zu deutlich geringeren laufenden Betriebskosten bei Elektrofahrzeugen und schlussendlich häufig zur Preisparität. Dieser Effekt steigt mit zunehmender Leasingdauer oft noch an.

Wie sieht es mit den Kosten für die Mitarbeiter aus?

Ein weiterer Effekt der häufig nicht genug beachtet wird ist, dass Elektrofahrzeuge für die Mitarbeiter durch den niedrigeren geldwerten Vorteil deutlich günstiger sind als die äquivalenten Verbrenner. Selbst wenn die Fahrzeuge über dem Fahrerbudget liegen und die Fahrer zuzahlen müssen, sind die Kosten (Zuzahlung und geldwerter Vorteil) bei Elektroautos am Ende fast immer niedriger als bei äquivalenten Verbrennern mit höherem geldwertem Vorteil und ohne Zuzahlung. Das lohnt sich auch für Unternehmen: Die Zuzahlung kann unternehmensseitige Mehrkosten abfedern, sodass es keinen Kostenunterschied gibt. Wir stehen im Moment am Tipping Point, an dem Nachhaltigkeit die günstigere Lösung sein kann.

Sie sprachen gerade von der Zuzahlung durch den Mitarbeiter. Wie stehen die Mitarbeiter der Nutzung von E-Fahrzeugen gegenüber?

In der Regel haben diese ein großes Interesse an E-Fahrzeugen, da aufgrund der aktuellen Versteuerung – trotz einer möglichen Zuzahlung – häufig deutlich mehr vom Gehalt übrigbleibt. Teils beobachten wir, dass diese Ersparnis dann als Zuzahlung genutzt wird, um deutlich höherwertige Autos zu fahren im Vergleich zum Verbrenner mit regulärer 1%-Versteuerung. Besonders die jüngeren Generationen stehen Elektroautos sehr offen gegenüber und fordern Green Fleets sogar aktiv ein. Gleichzeitig sehen wir nach wie vor die vermeintliche Sorge, dass die Reichweite im Arbeitsalltag, insbesondere im Außendienst, oder die öffentliche Ladeinfrastruktur nicht ausreichen. Hier ist es wichtig, den Mitarbeitern die effektive und sinnvolle Nutzung von Elektrofahrzeugen im Alltag zu zeigen. Wir beobachten, dass aktuell ohne Incentives schon eine Elektrifizierung von über einem Drittel der Flotte realistisch ist.

Was ist Ihr Key-Learning bei der Elektrifizierung der Flotten?

Entscheidend für eine erfolgreiche Umstellung auf klimaneutrale Flotten ist eine kompetente Beratung und Organisation von Beginn an. Entstehen am Anfang Fehler, können diese häufig nur mit großem Aufwand und zu hohen Kosten später korrigiert werden. Dies gilt zum Beispiel für den falschen Einsatz von Wallboxen, die später zu hohen Kosten gewechselt werden müssen, oder großen prozessualen Mehraufwand mit sich bringen, der anfangs nicht absehbar war. Auch hilft es, wie eingangs erwähnt, frühzeitig eine Gesamtkostenbetrachtung anzustellen, damit es später kein böses Erwachen gibt. Dies haben wir bei PHEVs häufig beobachtet. Bei der CPM haben wir die Erfahrung gemacht, dass nur ein ganzheitlicher Beratungsansatz funktioniert. Entsprechend beraten wie zu allen Themen rund um Elektromobilität aus einer Hand. Die Beratung beginnt mit Machbarkeitsanalysen und Kostenrechnungen, geht über praktische Themen wie Ladeinfrastruktur, Wallboxabrechnung, Fördermöglichkeiten, Fahrzeugauswahl bis hin zu Mitarbeiterkommunikation und Training. Gleichzeitig wird auch die Anpassung der Car Policy notwendig, die sich zunehmend in Richtung einer Mobility Policy entwickelt, um den Dienstwagenberechtigten mehr Flexibilität zu gewähren.