Mehr Geld für die Schiene – aber was passiert damit?

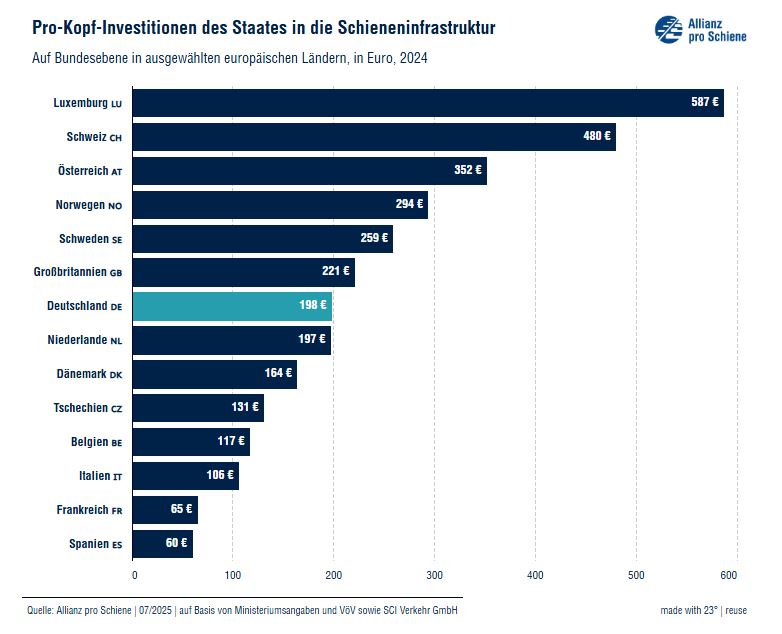

Die Investitionen in die Schieneninfrastruktur haben in Deutschland im Jahr 2024 ein neues Hoch erreicht. Mit 198 Euro pro Kopf wurde ein Plus von über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Doch trotz dieser imposanten Zahl bleiben Fragen offen: Reicht Geld allein aus, um die dringend benötigte Modernisierung und Digitalisierung des deutschen Schienennetzes voranzutreiben?

Führende Stimmen aus Branche und Verbänden – darunter die Allianz pro Schiene und das Beratungsunternehmen SCI Verkehr – bezweifeln das. Sie fordern eine strategische Neuausrichtung und vor allem eine nachhaltige Verstetigung der Mittel.

Deutschlands Investitionssprung im europäischen Vergleich

Deutschland liegt mit den 198 Euro pro Kopf im europäischen Mittelfeld. Länder wie Luxemburg (587 €), Schweiz (480 €) und Österreich (352 €) zeigen, dass deutlich höhere Investitionen möglich und sinnvoll sind. Diese Staaten investieren seit Jahren kontinuierlich in ihre Schieneninfrastruktur – mit klaren Zielen und langfristiger Finanzierung.

Im Gegensatz dazu fehlt in Deutschland oft die politische Konsequenz. Die kurzfristige Mittelaufstockung reicht nicht aus, um strukturelle Defizite zu beheben oder lang geplante Projekte in die Umsetzung zu bringen.

Warum Verstetigung wichtiger ist als Rekorde

Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, warnt vor der Annahme, mit einem Investitionsrekord sei das Problem gelöst. Es brauche eine überjährige Finanzierung, etwa über einen angekündigten Eisenbahninfrastrukturfonds. Dieser würde helfen, Planbarkeit für mehrjährige Projekte zu schaffen – ein zentrales Defizit des aktuellen Systems.

Nur so kann der Investitionsstau langfristig abgebaut werden. Projekte, die derzeit auf Eis liegen, müssen fest im Haushalt eingeplant werden, statt sie immer wieder zu verschieben.

SCI Verkehr: Internationale Vorbilder machen es vor

Maria Leenen, Geschäftsführerin bei SCI Verkehr, verweist auf die Schweiz und Österreich, wo klare Zielvorgaben und deren konsequente Steuerung durch den Staat zum Erfolg geführt haben.

In Deutschland hingegen stockt insbesondere der Ausbau der Kapazitäten. ETCS, das europäische Zugsicherungssystem, kommt in Italien deutlich schneller voran. Mit einem klaren Zeitplan und einer gesicherten Finanzierung wurde dort Geschwindigkeit aufgebaut – während Deutschland zurückfällt.

Neu- und Ausbauprojekte: Die große Leerstelle im Bundeshaushalt

Trotz der hohen Investitionssummen werden Neu- und Ausbauprojekte in Deutschland vernachlässigt. Der Fokus liegt bisher auf dem Erhalt bestehender Infrastruktur. Doch wer den Verkehr auf der Schiene wirklich stärken will, braucht Platz – neue Strecken, moderne Technik, leistungsfähige Knotenpunkte.

Die aktuelle Finanzplanung des Bundes lässt hier Lücken klaffen. Ohne entsprechende Mittel bleiben ambitionierte Ziele auf dem Papier.

Beschleunigungskommission Schiene: Empfehlungen verpuffen

Bereits 2022 legte die Beschleunigungskommission Schiene einen konkreten Maßnahmenkatalog mit 73 Empfehlungen vor. Bis heute wurden jedoch nur neun Punkte umgesetzt – ein Armutszeugnis angesichts des hohen Bedarfs.

Das Potenzial liegt also bereit, doch politischer Wille und Konsequenz fehlen. Die neue Bundesregierung hat nun die Chance, den sogenannten „Beschleunigungsturbo Schiene“ zu zünden – sie muss es nur endlich tun.

Investieren reicht nicht – es braucht Struktur und Steuerung

Die Zahlen mögen beeindruckend wirken, doch sie erzählen nur einen Teil der Geschichte. Ohne langfristige Planung, klare Zielvorgaben und politische Entschlossenheit droht auch die aktuelle Investitionswelle zu versanden. Deutschland braucht eine strategische Schienenpolitik, die nicht nur Geld bereitstellt, sondern es auch effizient einsetzt.

Die Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass es geht – wenn man es richtig macht.

Erwähnte Unternehmen im Branchenverzeichnis

Verwandte Kategorien im Branchenverzeichnis

Ähnliche Meldungen

Neueste Meldungen